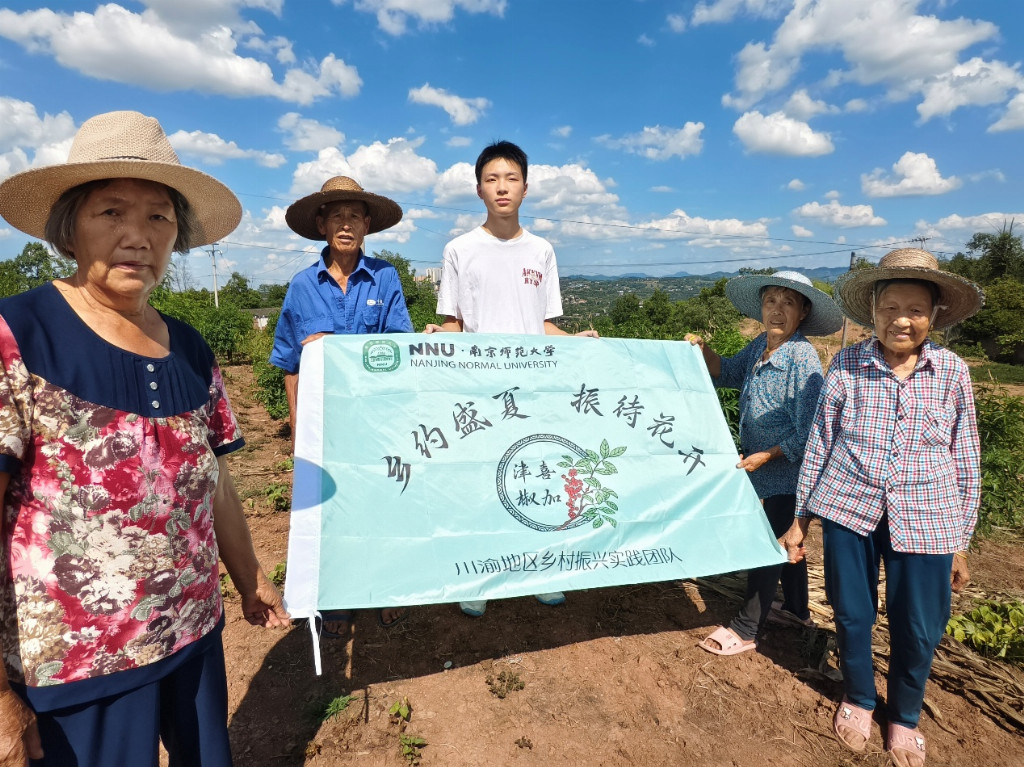

2025 年暑期(7 月 15 日至 8 月25日),南京师范大学 “乡约盛夏,振待花开” 实践队先后前往重庆市巫山县、云阳县、开州区及江津区,围绕脆李、脐橙、花椒三大特色果蔬产业开展实地调研。实践队通过田间劳作体验、果农深度访谈、产销链路考察等方式,深入产业各环节收集一手信息,为重庆乡村振兴与特色农业发展提供实践参考。

脆李产业:技术破局提质 多元探索拓宽增收路

7 月 15 日至 18 日,实践队首站进驻巫山县、云阳县脆李种植基地,开启为期 4 天的调研。在云阳县种植园,队员们跟着果农黄在树学习脆李采摘技巧,“托着果子转半圈摘,莫硬扯,不然破坏品相卖不上价”,黄在树的叮嘱里满是对果实的珍视。两小时烈日下的劳作,队员们亲身体会到果农的艰辛 —— 既要防范果实藏虫、腐烂等问题,又要在陡峭山坡上小心作业,汗水浸透衣衫的经历,让 “粒粒皆辛苦” 的内涵愈发深刻。

“最初种脆李,连施肥时间、用量都摸不准,2020 年结的果子又小又酸,收成连本钱一半都不够。” 种植大户李术佳向队员们讲述云阳脆李的 “转型路”。转机始于农业部门的技术帮扶:技术员下沉田间,指导测土配方、调控花期,几年间果子品质显著提升。不过,产销衔接仍是短板。果农们曾尝试电商销售,投入资金定制耐磨包装箱、给单个脆李包泡沫膜保障运输,但因缺乏地方特色宣传和官方媒体引导,收益不佳只得放弃。

在巫山县,实践队看到了脆李产业的多元发展图景。县城内、高铁站、古城码头的线下售卖点各有侧重,既方便本地居民采购,又依托旅游业把脆李卖给外地游客。更值得关注的是,巫山已构建起水陆空立体产销链路,今年联合中国邮政开通 “巫山 — 南京” 空运专线,确保鲜果快速直达市场;早在 2024 年 7 月,当地还推出脆李面膜、“么里” 牌饮料等深加工产品,推动脆李从 “鲜果销售” 向 “多元增值” 转变.

脐橙产业:科学种植筑基 品牌引领焕发新活力

8 月 10 日至 12 日,实践队来到开州区竹溪现代柑橘果园,聚焦脐橙产业展开调研。清晨的果园里,果农 “田妈” 早已等候,她带着队员们穿上工作服,手把手教修剪枝丫、除草施肥。园中独特的有机肥吸引了队员注意,“这是用自家鸡棚的粪便科学处理成的,和农家肥搭配用,能让脐橙品质更优。” 田妈介绍,脐橙生长周期长达 286 天,保花时施氮肥防落花、提产量,成熟期用磷酸二氢钾增口感,这套精细的种植方法,是果农们多年摸索出的 “致富经”。

与果农的深入交流中,实践队了解到当地脐橙产业的发展逻辑:品种经多年试种筛选,适配本地气候;防虫采用生物防治,减少农药使用;销售端搭上直播快车,抖音、快手平台上 “现摘现发,新鲜直达” 的吆喝声里,订单实时滚动,政府部门还同步开展宣传推广。但果农们也坦言,“脐橙生长靠天吃饭,一旦遇到极端天气,损失就不可逆转”,抗风险能力不足仍是产业发展的 “拦路虎”。

为破解发展难题,竹溪镇打出 “品牌 + 科技” 组合拳。镇党委书记彭昌国介绍,当地邀请重庆市农科院、重庆三峡学院专家驻点指导,推广绿色防控技术,坚守 “优质” 底线;依托 “开县春橙” 品牌,开发文创产品、推动农文旅融合,持续提升品牌影响力。如今,“开县春橙” 年产量达 80 万斤,远销华东、华南、华北地区,为当地群众增加工资收入 60 万元以上,成为开州区乡村振兴的 “特色名片”。

花椒产业:挖掘传统智慧 补齐短板迈向标准化

8月25日,实践队前往江津区花椒种植基地,实践队聚焦 “传统种植与现代化衔接” 课题展开调研。队员们发现,当地农户在种植中展现出朴素的资源循环智慧:多数农户选用成本较低的尿素施肥,而居住在屠宰场附近的农户,会主动担回猪粪作为底肥,既降低成本,又实现废弃物资源化利用。

不过,花椒产业在标准化生产上仍有提升空间。采收后,农户普遍采用 “直接晒地、不铺塑料布” 的传统晾晒方式,遇雨只能紧急抢收,缺乏科学烘干设备;判断花椒干燥程度,全凭 “抓一把听声音、看梗是否折断” 的经验,难以保证品质统一。储存加工环节,多数农户选择采收后直接销售,避免花椒 “走油” 发乌,少数加工花椒粉的农户则 “一次性磨制大量储存”,可能影响风味,深加工环节的提质潜力亟待释放。

此次调研,实践队全面掌握了重庆三大果蔬产业从种植、管护到采收、销售的全链条情况。队员们表示,将结合调研数据与专业知识,撰写详实调研报告,提出推广低成本有机肥发酵技术、引入小型智能化烘干设备、建立果蔬品质标准化体系等建议。未来,实践队将持续关注产业动态,以所学所长助力重庆果蔬产业高质量发展,让青春力量在乡村振兴的广阔天地中绽放光彩。(作者:王瑞一 舒渝淞 程 伟)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏