7月24日至31日,青岛农业大学“大美乡村・青农乡绘”实践服务团扎根青岛市崂山区沙子口街道流清湾乡村振兴示范片区,用调研挖掘乡土根脉,用画笔勾勒乡村新颜,用宣传激活文旅活力,在实践中书写艺术赋能乡村振兴的青春故事。

剪纸里的文化传承:一场调研与温情的双向奔赴

“这是给你们剪的‘青农乡绘’,把你们的事也留在咱流清湾的手艺里。”调研首日,剪纸手艺人李婆婆将一套定制剪纸递到队员手中,指尖的纹路里藏着两代人的手艺传承——李婆婆的剪纸技艺源自母亲,过去每逢婚丧嫁娶、节日庆典,母亲的剪纸都是邻里间最抢手的“喜庆符号”。

为摸清乡村文化脉络与游客需求,团队提前半个月便启动调研:队员刘一帆和同伴们用15天走访23户村民、6名文旅干部,在炕头听老人讲流清湾的渔汛故事,在办公室和干部聊乡村发展规划;同时线上线下同步发放问卷,数据显示超八成游客期待墙绘融入当地山海景观与民俗元素。“不是拿着本子问问题,是把心扎进村里,才能知道大家真正想要啥。”指导教师丁晨的话,成了团队调研的行动指南。

图为实践团开展实地调研。马牧青 供图

高墙下的青春答卷:8天绘就乡村新图景

“白天太阳太烈,为了防止中暑,咱们改昼伏夜出!”面对夏季高温,队员们迅速调整作息,每天傍晚扛起画具、搭起脚手架,腰间系着安全绳、头戴安全帽,在4-6米高的墙面上“飞檐走壁”。队员马牧青记得,有天夜里突然下起小雨,大家赶紧用塑料布盖住未干的墙绘,自己却淋得浑身湿透,“看着墙绘没事,心里比啥都踏实”。

8天里,颜料沾满衣裤成了“勋章”,脚手架上的接力成了日常。从勾勒流清湾海湾的轮廓,到雕琢颜料配色的细节,3幅主题墙绘逐渐在乡村墙壁上“活”了过来。当居民们带着孩子来围观,指着墙绘里的渔船说“这就是咱家门口的海”时,队员魏继超突然明白:“我们画的不只是墙,是乡村的记忆,也是大家对家乡的骄傲。”

图为队员们在专心研究安全工具的使用。刘一帆 供图

直播间的文旅热潮:让流清湾走进更多人心里

“家人们看过来!这就是咱们流清湾的墙绘,背后还有渔绳结、剪纸的老故事……”镜头前,队员们化身“主播”,一场“流清湾文化体验日”直播吸引超3000人在线观看。有网友留言“明天就带朋友来打卡”,还有人追问“剪纸手艺人的工作室在哪”。

为了让更多人知道流清湾,团队做足了“功课”:设计3套融合海洋元素与墙绘内容的宣传海报,贴满片区周边的公交站、小卖部;制作200份手绘文旅攻略手册,在游客中心免费发放,手册里不仅有游玩路线,还标注了李婆婆等手艺人的联系方式;邀请2位本地文旅达人实地体验,用他们的镜头讲述墙绘与乡村的故事。“看到游客变多,村民们笑着跟我们打招呼,所有的累都值了。”队员李亚辰在活动日志里写道。

图为游客在墙绘前打卡拍照。李亚辰 供图

当实践活动落幕,队员们的相机里存满了乡村的笑脸,日志里记满了实践的感悟。“艺术要扎根乡土,青春要服务人民。”这是队员们在流清湾收获的最珍贵答案,也是他们未来继续用艺术赋能乡村振兴的初心。(通讯员 魏继超 殷锦悦)

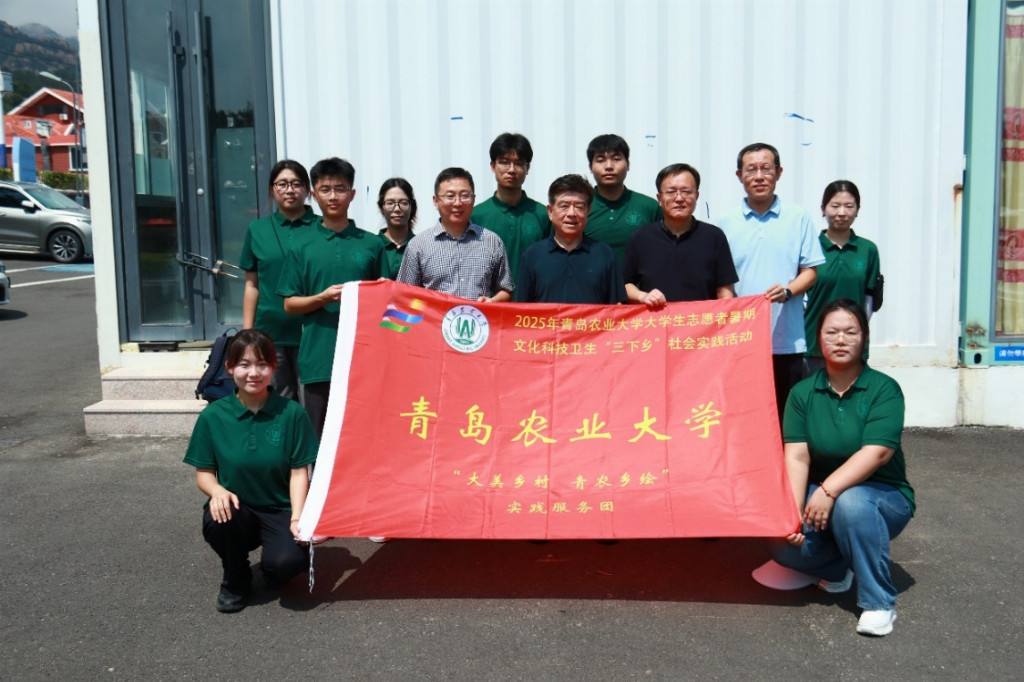

图为领导老师来到现场指导并与队员们合影。刘一帆 供图

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏